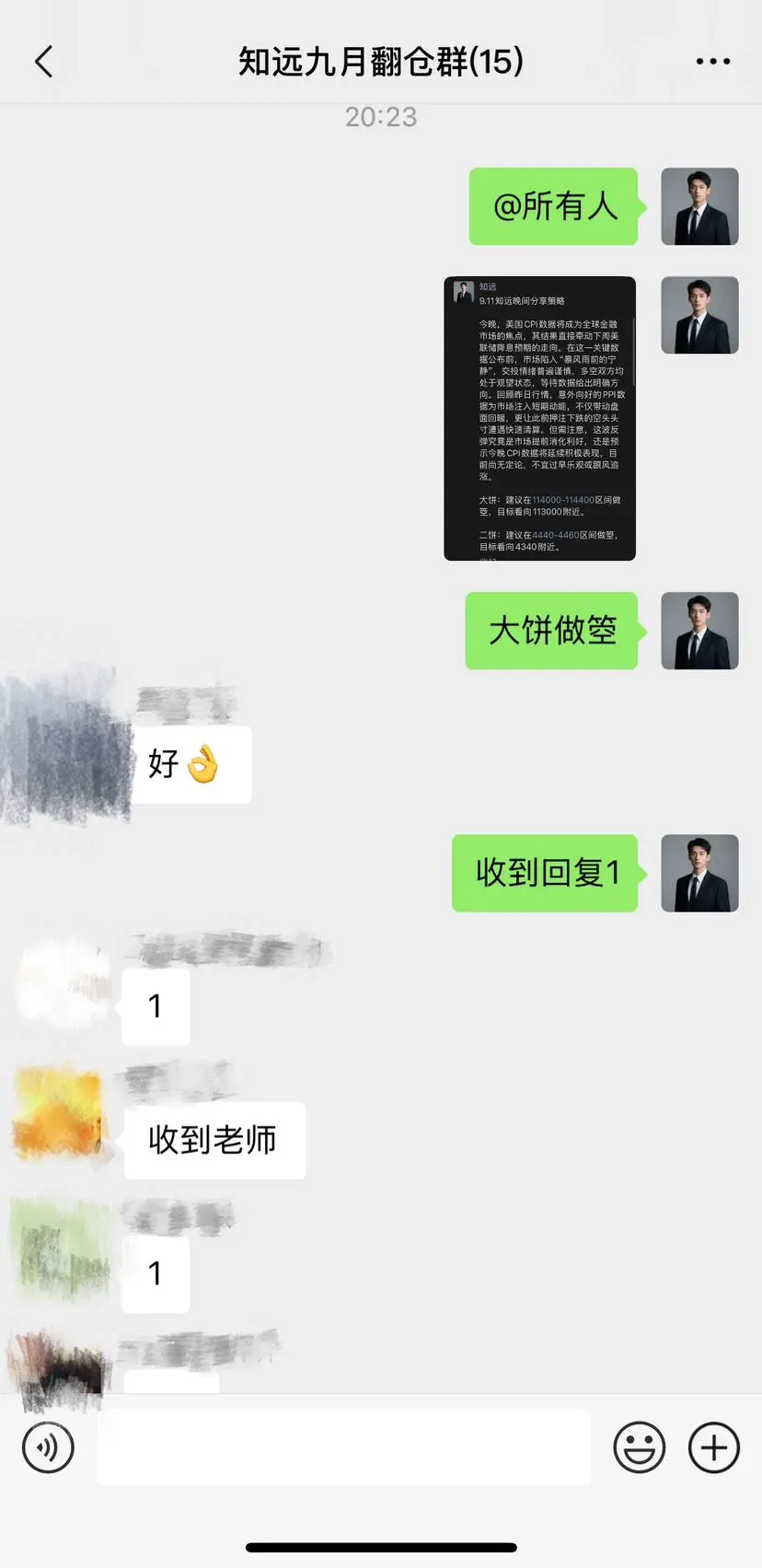

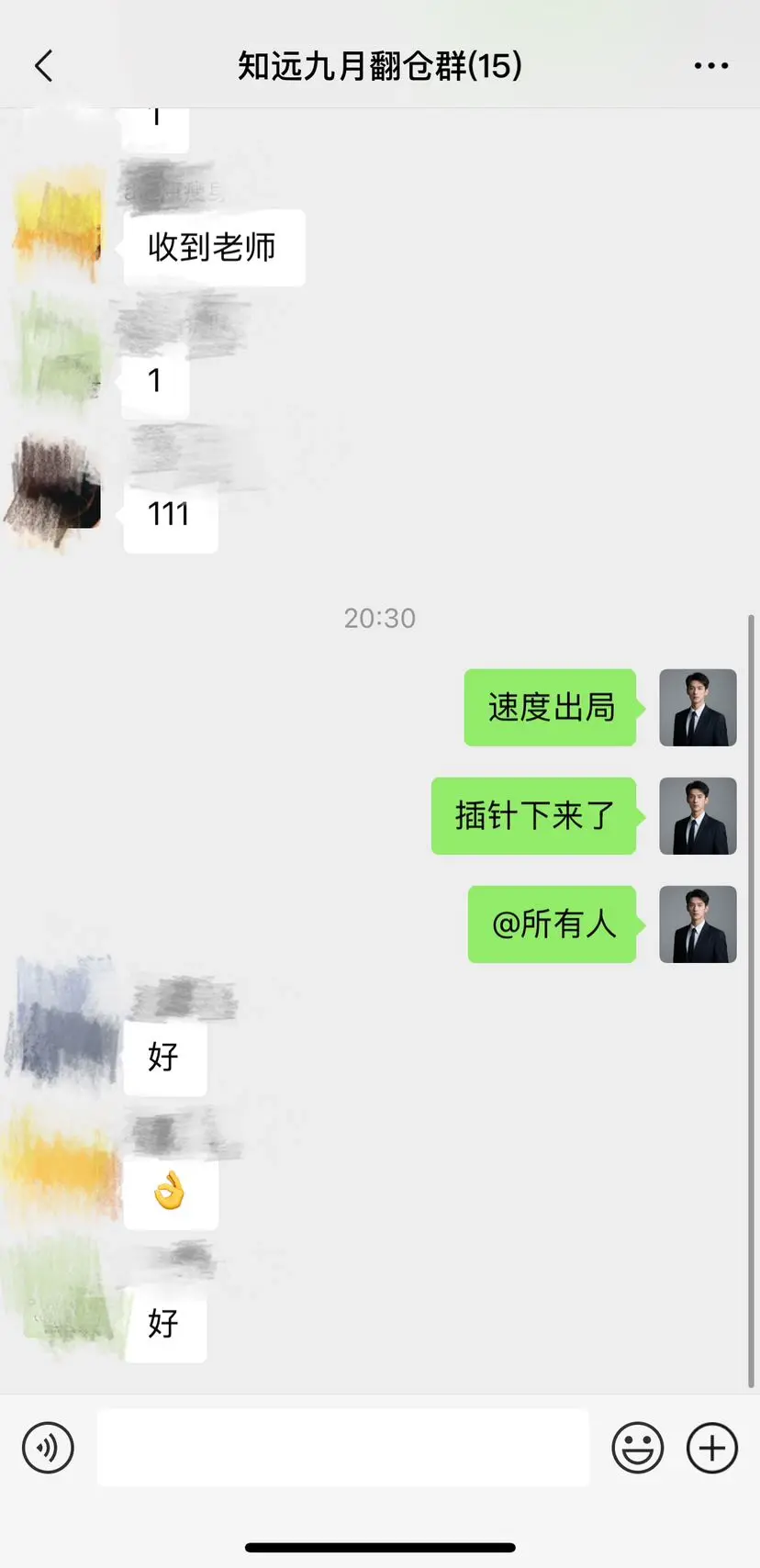

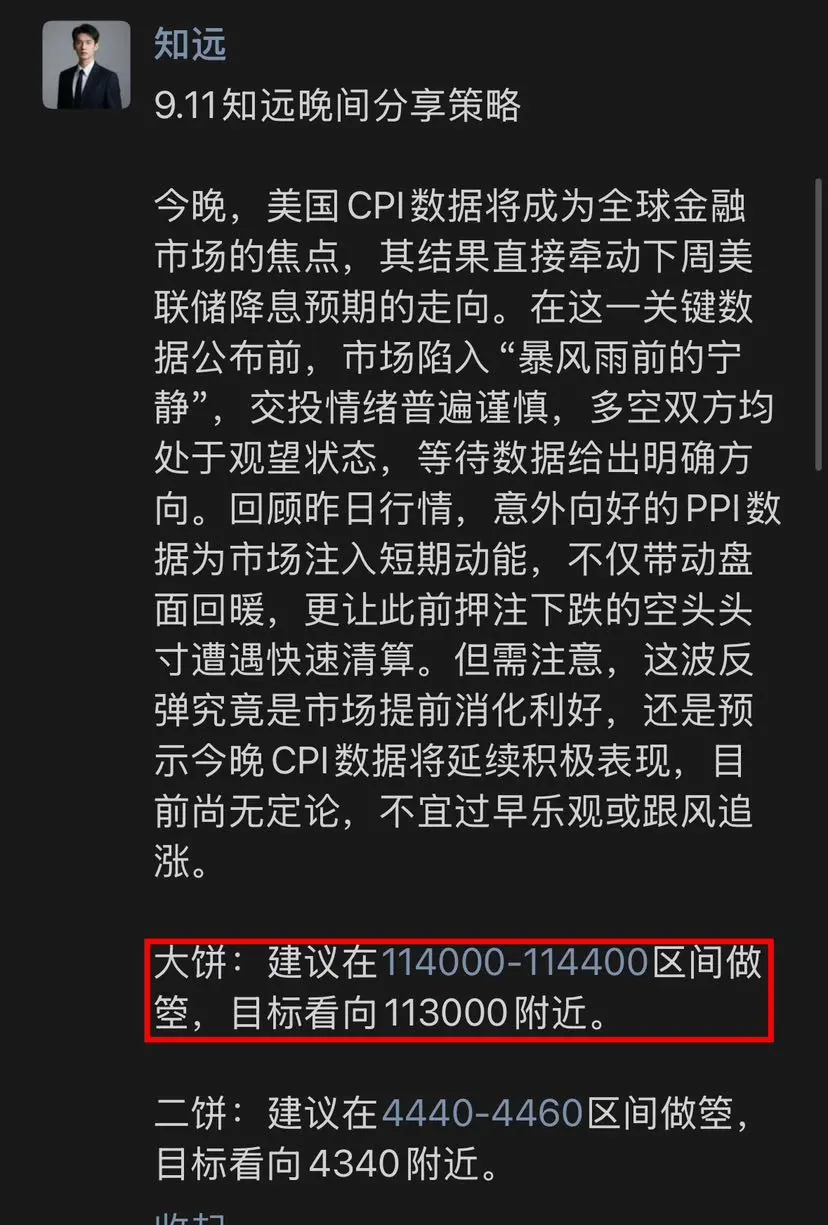

知远日记

幣圈8年分析師,每日分享行情走勢。釘子(btc128)

以幣爲生十年:這八條交易鐵律,幫我熬過每輪大跌

在幣圈浸了十年,從追漲殺跌的新手熬到能穩住倉位的老兵,全靠這八條紀律——每天開盤前必看一遍,幫我避開了一次又一次暴跌,守住了本金。今天把這些實戰裏磨出來的心得分享給大家,希望能給同路人一點參考。

1. 短線入場別光盯日線,30分鍾K線裏藏着關鍵信號,更要等大盤企穩共振再動手。見過太多人盯着日線長上影就覺得沒機會,結果第二天直接拉大陽——其實翻一下30分鍾圖,早就有資金進場的痕跡,多等一個週期的確認,能少踩很多坑。

2. 趨勢和節奏錯了,多看一眼都是浪費精力。做交易最忌“逆市扛單”,更怕“順市卻踏錯節奏”。比如大趨勢向上,但短期回調沒結束就急着進場,照樣會被震蕩洗出去;趨勢走壞了還想着“抄底”,只會越套越深。

3. 短線交易,離了熱點就是瞎忙活。幣圈的短線機會從來都跟着熱點走,要麼做當下的主線熱點,要麼提前布局有預期的潛在熱點(比如有落地消息的賽道、資金開始異動的板塊)。抱着冷門幣等“輪動”,大概率是浪費時間,還容易錯過真正的機會。

4. 把“衝動入場”從交易裏徹底刪掉。真正能長久的交易,一定是“先有計劃,再做交易”——提前想好入場點、止損位、目標價,盤中再符合條件才動手。那些“看着要漲就衝進去”“別人說能漲就跟風”的操作,十次有九次是虧的。

5. 任何人的觀點都只是“參考”,自己的分析才是底線。圈子裏每天都有“大神喊單”“機

查看原文在幣圈浸了十年,從追漲殺跌的新手熬到能穩住倉位的老兵,全靠這八條紀律——每天開盤前必看一遍,幫我避開了一次又一次暴跌,守住了本金。今天把這些實戰裏磨出來的心得分享給大家,希望能給同路人一點參考。

1. 短線入場別光盯日線,30分鍾K線裏藏着關鍵信號,更要等大盤企穩共振再動手。見過太多人盯着日線長上影就覺得沒機會,結果第二天直接拉大陽——其實翻一下30分鍾圖,早就有資金進場的痕跡,多等一個週期的確認,能少踩很多坑。

2. 趨勢和節奏錯了,多看一眼都是浪費精力。做交易最忌“逆市扛單”,更怕“順市卻踏錯節奏”。比如大趨勢向上,但短期回調沒結束就急着進場,照樣會被震蕩洗出去;趨勢走壞了還想着“抄底”,只會越套越深。

3. 短線交易,離了熱點就是瞎忙活。幣圈的短線機會從來都跟着熱點走,要麼做當下的主線熱點,要麼提前布局有預期的潛在熱點(比如有落地消息的賽道、資金開始異動的板塊)。抱着冷門幣等“輪動”,大概率是浪費時間,還容易錯過真正的機會。

4. 把“衝動入場”從交易裏徹底刪掉。真正能長久的交易,一定是“先有計劃,再做交易”——提前想好入場點、止損位、目標價,盤中再符合條件才動手。那些“看着要漲就衝進去”“別人說能漲就跟風”的操作,十次有九次是虧的。

5. 任何人的觀點都只是“參考”,自己的分析才是底線。圈子裏每天都有“大神喊單”“機

- 讚賞

- 1

- 留言

- 轉發

- 分享

幣圈浮沉記:我們都在K線裏,弄丟了人間煙火

在幣圈待得越久,越覺得這地方像個運轉不停的玻璃罩——我們困在裏面看漲跌,外面的人隔着玻璃看我們的數字人生。沒人提醒過,要在滿屏K線裏護住心裏的那點溫度,直到某天突然發現,自己的情緒早被紅漲綠跌綁定,生活只剩下“開倉”“平倉”和“等行情”這三件事。

每天盯着盤面的起伏,像守着個沒爆的氣球,神經被合約槓杆扯得發緊,被新敘事舊概念繞得頭暈。行情順的時候,連喫飯都盯着手機;行情砸下來,呼吸都帶着沉滯感,日子像被按了慢放鍵,每一秒都熬得人發僵。他們總說“市場是人性的試煉場”,可我們這些“試煉者”,練着練着就丟了最基本的感知力——忘了怎麼跟朋友好好說句“最近還好嗎”,也接不住家人遞來的關心,連看到好看的晚霞,第一反應都是“這像不像行情的誘多形態”。

那些柔軟的、會跳動的情緒,早被K線的鋸齒割得七零八落。帳戶裏躺着七位數的U,想喫碗熱乎的湯面,翻遍通訊錄卻不知道該約誰;能一眼看穿主力的出貨痕跡,卻讀不懂同事說“今天天氣不錯”時,想約你散步的心意。Web3喊着“去中心化的自由”,到頭來我們卻成了孤獨的囚徒——連信任都要先算風險,連心動都要先猜“是不是布盤”。溫暖像圈子裏的空投,人人想要,卻沒人敢輕易點開,怕裏面藏着鐮刀。

曾以爲這裏是通往自由的船,後來才發現自己困在了甲板上:看着遠方城市的煙火,卻記不起煙火本來的溫度;想起以前會爲一句“我喜歡你”臉紅半天

查看原文在幣圈待得越久,越覺得這地方像個運轉不停的玻璃罩——我們困在裏面看漲跌,外面的人隔着玻璃看我們的數字人生。沒人提醒過,要在滿屏K線裏護住心裏的那點溫度,直到某天突然發現,自己的情緒早被紅漲綠跌綁定,生活只剩下“開倉”“平倉”和“等行情”這三件事。

每天盯着盤面的起伏,像守着個沒爆的氣球,神經被合約槓杆扯得發緊,被新敘事舊概念繞得頭暈。行情順的時候,連喫飯都盯着手機;行情砸下來,呼吸都帶着沉滯感,日子像被按了慢放鍵,每一秒都熬得人發僵。他們總說“市場是人性的試煉場”,可我們這些“試煉者”,練着練着就丟了最基本的感知力——忘了怎麼跟朋友好好說句“最近還好嗎”,也接不住家人遞來的關心,連看到好看的晚霞,第一反應都是“這像不像行情的誘多形態”。

那些柔軟的、會跳動的情緒,早被K線的鋸齒割得七零八落。帳戶裏躺着七位數的U,想喫碗熱乎的湯面,翻遍通訊錄卻不知道該約誰;能一眼看穿主力的出貨痕跡,卻讀不懂同事說“今天天氣不錯”時,想約你散步的心意。Web3喊着“去中心化的自由”,到頭來我們卻成了孤獨的囚徒——連信任都要先算風險,連心動都要先猜“是不是布盤”。溫暖像圈子裏的空投,人人想要,卻沒人敢輕易點開,怕裏面藏着鐮刀。

曾以爲這裏是通往自由的船,後來才發現自己困在了甲板上:看着遠方城市的煙火,卻記不起煙火本來的溫度;想起以前會爲一句“我喜歡你”臉紅半天

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

幣圈3年從6萬到8位數:我用6年職業交易經驗,說點掏心窩的話

2023年拿着借來的6萬本金闖進幣圈,去年資產終於突破8位數——這份結果,不是靠運氣賭行情,而是6年職業交易、3100多個日夜熬出來的。從長線到超短,從波段到合約,幾乎所有交易類型我都試過,今天不想說復雜的技術,只分享些能幫你在幣圈活下來、賺到錢的底層邏輯。

一、先搞懂兩個真相:別被“神話”騙,穩才是長期主義

1. “一萬小時定律”是交易的底線,不是終點

常說“精通一門技藝需要一萬小時”,放在交易裏,每天8小時復盤、一年200多天實戰,差不多要5年才能摸到“穩定獲利”的門檻。這5年裏,你要熬得過震蕩的枯燥,扛得住虧損的壓力,更要學會從每筆單子裏復盤對錯——沒有捷徑,只能慢慢磨。

2. “幾萬到上億”的故事,大多藏着陷阱

見過不少人說“靠合約高倍槓杆,從幾萬做到上億”,但這些故事很少提“一輪熊市就清零”的結局。高槓杆能放大盈利,更能放大人性的貪婪:趨勢走起來時,總覺得“還能再漲/跌”,抱着僥幸扛單,最後連本金都虧光。幣圈10年必有大坑,永遠別把本金押到自己能力之外,穩一點,才能活得久。

二、交易裏最難的事:改變自己,比改變市場簡單

幣圈裏,想說服別人按你的邏輯交易很難,想改掉自己的壞毛病更難——但只有改變自己,才能拿到結果。金融市場從沒有“如果”,只看最終盈虧:持續賺錢,一定是做對了什麼;反復虧損,也一定是哪裏出了問題

查看原文2023年拿着借來的6萬本金闖進幣圈,去年資產終於突破8位數——這份結果,不是靠運氣賭行情,而是6年職業交易、3100多個日夜熬出來的。從長線到超短,從波段到合約,幾乎所有交易類型我都試過,今天不想說復雜的技術,只分享些能幫你在幣圈活下來、賺到錢的底層邏輯。

一、先搞懂兩個真相:別被“神話”騙,穩才是長期主義

1. “一萬小時定律”是交易的底線,不是終點

常說“精通一門技藝需要一萬小時”,放在交易裏,每天8小時復盤、一年200多天實戰,差不多要5年才能摸到“穩定獲利”的門檻。這5年裏,你要熬得過震蕩的枯燥,扛得住虧損的壓力,更要學會從每筆單子裏復盤對錯——沒有捷徑,只能慢慢磨。

2. “幾萬到上億”的故事,大多藏着陷阱

見過不少人說“靠合約高倍槓杆,從幾萬做到上億”,但這些故事很少提“一輪熊市就清零”的結局。高槓杆能放大盈利,更能放大人性的貪婪:趨勢走起來時,總覺得“還能再漲/跌”,抱着僥幸扛單,最後連本金都虧光。幣圈10年必有大坑,永遠別把本金押到自己能力之外,穩一點,才能活得久。

二、交易裏最難的事:改變自己,比改變市場簡單

幣圈裏,想說服別人按你的邏輯交易很難,想改掉自己的壞毛病更難——但只有改變自己,才能拿到結果。金融市場從沒有“如果”,只看最終盈虧:持續賺錢,一定是做對了什麼;反復虧損,也一定是哪裏出了問題

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

幣圈合約實戰:從3000到千萬的交易邏輯,附K線與MACD實戰指南

去年做了11個月合約,從3000塊做到千萬級資產,不是靠運氣賭行情,而是踩透了“倉位管理+技術分析”的邏輯。幣圈從不是“賭場”,掌握對的方法,才能把波動變成盈利機會。如果你打算未來三年深耕幣圈,把交易當主業,這篇我實戰總結的乾貨,值得你認真看完。

一、先搞懂倉位管理:左側與右側的“控倉邏輯”

做交易先活下來,再談賺錢——倉位管理就是“保命符”,左側和右側的控倉思路完全不同,踩對節奏才能少虧多賺。

1. 左側倉位管理(抄底/逃頂用)

左側交易是“逆勢布局”,核心是“分批進場,攤薄成本”,別想着一次性買在最低點、賣在最高點。

• 別把資金一次性投完,尤其是拿不準底部時,分3-4批進場最穩妥,既能避免滿倉被套,又能逐步降低持倉成本。

• 補倉別太頻繁,頻繁補倉反而會讓成本失控。激進型投資者可以按“20%→30%→50%”的比例加倉,初始倉位輕,越跌越加,後期盈利空間更大。

• 初始進場資金要少,比如先入2成倉,若價格繼續跌再逐步加倉,加倉比例遞增。這種“漏鬥式加倉”初始風險低,一旦行情反轉,盈利會很可觀。

2. 右側倉位管理(追趨勢用)

右側交易是“順勢而爲”,核心是“跟着信號加,不提前預判”,靠均線信號確認趨勢後再進場。

• 買1:5日均線上穿10日均線(金叉),加3成倉,這是趨勢啓動的初步信號;

• 買2:

查看原文去年做了11個月合約,從3000塊做到千萬級資產,不是靠運氣賭行情,而是踩透了“倉位管理+技術分析”的邏輯。幣圈從不是“賭場”,掌握對的方法,才能把波動變成盈利機會。如果你打算未來三年深耕幣圈,把交易當主業,這篇我實戰總結的乾貨,值得你認真看完。

一、先搞懂倉位管理:左側與右側的“控倉邏輯”

做交易先活下來,再談賺錢——倉位管理就是“保命符”,左側和右側的控倉思路完全不同,踩對節奏才能少虧多賺。

1. 左側倉位管理(抄底/逃頂用)

左側交易是“逆勢布局”,核心是“分批進場,攤薄成本”,別想着一次性買在最低點、賣在最高點。

• 別把資金一次性投完,尤其是拿不準底部時,分3-4批進場最穩妥,既能避免滿倉被套,又能逐步降低持倉成本。

• 補倉別太頻繁,頻繁補倉反而會讓成本失控。激進型投資者可以按“20%→30%→50%”的比例加倉,初始倉位輕,越跌越加,後期盈利空間更大。

• 初始進場資金要少,比如先入2成倉,若價格繼續跌再逐步加倉,加倉比例遞增。這種“漏鬥式加倉”初始風險低,一旦行情反轉,盈利會很可觀。

2. 右側倉位管理(追趨勢用)

右側交易是“順勢而爲”,核心是“跟着信號加,不提前預判”,靠均線信號確認趨勢後再進場。

• 買1:5日均線上穿10日均線(金叉),加3成倉,這是趨勢啓動的初步信號;

• 買2:

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

緊跟我的步伐走,舒舒服服喫上肉

查看原文

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

我靠這個“笨辦法”炒幣:簡單、穩定,還一直在用

試過不少交易策略,最後反而靠一個看似“笨拙”的方法,實現了相對持續的盈利。直到現在,這個方法我還在用——不復雜,但勝在穩定、夠落地。

第一步:篩自選——先把“有問題”的幣排除

把11天內登漲幅榜的幣加入自選,但有個關鍵篩選:連續跌3天以上的,直接剔除。別覺得漲過就有機會,連續下跌背後,很可能是資金已經獲利出逃,再進場大概率接盤。

第二步:看大方向——只盯月線MACD金叉的幣

打開K線圖,先切到月線級別,只留下MACD出現金叉的幣。月線代表長期趨勢,金叉意味着大方向在往上走,相當於給後續操作“鋪了層安全墊”——比起在下跌趨勢裏找機會,順着長期趨勢做,成功概率高得多。

第三步:找買點——日線60均線+放量,再重倉

接着切回日線級別,只盯一根60日均線。等幣價回調到60均線附近,並且出現一根放量的K線(說明有資金在這個位置進場),這時候再重倉買入。不用糾結太多指標,就看“回調到支撐位+資金進場”這兩個信號,簡單直接,不容易出錯。

第四步:定規則——入場後就跟着60均線走

買入後,所有操作都以60日均線爲標準:幣價在線上,就拿着;跌破線,立刻賣。這裏分三個細節執行,尤其是最後一個,直接關係到能不能保住利潤:

1. 當這個波段的漲幅超過30%,先賣掉三分之一,收回部分本金,降低風險;

2. 等漲幅超過50%,再賣掉三分之一,剩下的倉位就算後

查看原文試過不少交易策略,最後反而靠一個看似“笨拙”的方法,實現了相對持續的盈利。直到現在,這個方法我還在用——不復雜,但勝在穩定、夠落地。

第一步:篩自選——先把“有問題”的幣排除

把11天內登漲幅榜的幣加入自選,但有個關鍵篩選:連續跌3天以上的,直接剔除。別覺得漲過就有機會,連續下跌背後,很可能是資金已經獲利出逃,再進場大概率接盤。

第二步:看大方向——只盯月線MACD金叉的幣

打開K線圖,先切到月線級別,只留下MACD出現金叉的幣。月線代表長期趨勢,金叉意味着大方向在往上走,相當於給後續操作“鋪了層安全墊”——比起在下跌趨勢裏找機會,順着長期趨勢做,成功概率高得多。

第三步:找買點——日線60均線+放量,再重倉

接着切回日線級別,只盯一根60日均線。等幣價回調到60均線附近,並且出現一根放量的K線(說明有資金在這個位置進場),這時候再重倉買入。不用糾結太多指標,就看“回調到支撐位+資金進場”這兩個信號,簡單直接,不容易出錯。

第四步:定規則——入場後就跟着60均線走

買入後,所有操作都以60日均線爲標準:幣價在線上,就拿着;跌破線,立刻賣。這裏分三個細節執行,尤其是最後一個,直接關係到能不能保住利潤:

1. 當這個波段的漲幅超過30%,先賣掉三分之一,收回部分本金,降低風險;

2. 等漲幅超過50%,再賣掉三分之一,剩下的倉位就算後

- 讚賞

- 1

- 留言

- 轉發

- 分享

联准会五輪降息引爆流動性:比特幣衝12萬後,20萬目標真的能成?

加密市場的沉寂被富國銀行一份報告打破——該行預測,联准会將在2026年中前完成五次降息,每次幅度25個基點,累計降息125個基點。消息落地後,比特幣(BTC)短線急漲8%,直奔12萬美元關口,機構集體喊多,甚至有人直言“20萬刀不是幻想”。這場由降息催生的“流動性狂歡”,真能把加密市場推向超級牛市嗎?

一、联准会五降息:三大邏輯撐起幣圈牛市預期

联准会的五輪降息計劃,正從流動性、資產替代、政策環境三個維度給加密市場“添火”,每一環都被視作牛市的潛在推手。

1. 流動性溢出:1.2萬億資金或流向高收益市場

降息直接拉低市場利率,傳統金融市場裏的低成本資金,必然會尋找收益更高的標的。據機構測算,這五輪降息可能釋放約1.2萬億美元流動性,其中一部分大概率會流入加密市場。

回顧2019年联准会降息週期,比特幣曾借着流動性紅利暴漲300%,從3000美元衝到1.3萬美元;而這次降息次數更多、力度更大,機構因此樂觀判斷:比特幣突破20萬美元,或許只是牛市的開端。

市場已經提前給出反應:比特幣ETF連續18周淨流入,灰度GBTC單日申購量激增300%,貝萊德、富達等傳統巨頭在加密資產上的配置不斷加碼,甚至有華爾街大佬放話“若年底比特幣不到20萬刀就倒立洗頭”,進一步點燃了市場情緒。

2. 美元走弱:比特幣“數字黃金”屬性被重新追捧

查看原文加密市場的沉寂被富國銀行一份報告打破——該行預測,联准会將在2026年中前完成五次降息,每次幅度25個基點,累計降息125個基點。消息落地後,比特幣(BTC)短線急漲8%,直奔12萬美元關口,機構集體喊多,甚至有人直言“20萬刀不是幻想”。這場由降息催生的“流動性狂歡”,真能把加密市場推向超級牛市嗎?

一、联准会五降息:三大邏輯撐起幣圈牛市預期

联准会的五輪降息計劃,正從流動性、資產替代、政策環境三個維度給加密市場“添火”,每一環都被視作牛市的潛在推手。

1. 流動性溢出:1.2萬億資金或流向高收益市場

降息直接拉低市場利率,傳統金融市場裏的低成本資金,必然會尋找收益更高的標的。據機構測算,這五輪降息可能釋放約1.2萬億美元流動性,其中一部分大概率會流入加密市場。

回顧2019年联准会降息週期,比特幣曾借着流動性紅利暴漲300%,從3000美元衝到1.3萬美元;而這次降息次數更多、力度更大,機構因此樂觀判斷:比特幣突破20萬美元,或許只是牛市的開端。

市場已經提前給出反應:比特幣ETF連續18周淨流入,灰度GBTC單日申購量激增300%,貝萊德、富達等傳統巨頭在加密資產上的配置不斷加碼,甚至有華爾街大佬放話“若年底比特幣不到20萬刀就倒立洗頭”,進一步點燃了市場情緒。

2. 美元走弱:比特幣“數字黃金”屬性被重新追捧

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

2025加密行情預判:9-10月,山寨幣的「瘋狂窗口期」要來了?

先拋出我的判斷:2025年的9月到10月,大概率會是山寨幣集體衝高的黃金階段——這兩個月裏,或許會有一批10倍、甚至衝擊百倍的幣種冒頭,行情熱度可能直接拉滿。

爲什麼敢這麼說?看看加密市場的週期規律就懂:每一輪行情都有「蓄力-加速-退潮」的節奏。前大半年可能都在震蕩磨底,大家要麼觀望要麼懷疑,可真正能讓人賺到大錢的「爆發期」,往往就濃縮在一兩個月裏。而2025年的這個關鍵窗口,我更傾向於落在9-10月。

不用怕大盤震蕩——資金永遠會往「預期收益更高」的地方流。當主流幣波動收窄,那些有概念、有敘事的小市值山寨幣,必然會成爲資金追逐的目標。之前被低估的「潛力幣」,很可能借着這波資金潮直接衝上新高度。

現在該琢磨的不是「行情會不會來」,而是「行情來的時候你在哪」:

是提前做好功課、選好標的布局,還是等到幣種翻倍後才追漲入場?

是成爲抓住機會翻身的人,還是行情結束後拍着大腿後悔「當初怎麼沒敢買」?

加密市場的機會從不等人,尤其這種可能改寫短期財富節奏的窗口期。2025年這兩個月,或許就是普通人能抓住的、離「高收益」最近的一次機會——要麼提前準備接住浪潮,要麼只能等下一個週期再盼時機。

關注我,後續一起拆解潛力標的,爭取不錯過這波可能到來的山寨幣行情。

查看原文先拋出我的判斷:2025年的9月到10月,大概率會是山寨幣集體衝高的黃金階段——這兩個月裏,或許會有一批10倍、甚至衝擊百倍的幣種冒頭,行情熱度可能直接拉滿。

爲什麼敢這麼說?看看加密市場的週期規律就懂:每一輪行情都有「蓄力-加速-退潮」的節奏。前大半年可能都在震蕩磨底,大家要麼觀望要麼懷疑,可真正能讓人賺到大錢的「爆發期」,往往就濃縮在一兩個月裏。而2025年的這個關鍵窗口,我更傾向於落在9-10月。

不用怕大盤震蕩——資金永遠會往「預期收益更高」的地方流。當主流幣波動收窄,那些有概念、有敘事的小市值山寨幣,必然會成爲資金追逐的目標。之前被低估的「潛力幣」,很可能借着這波資金潮直接衝上新高度。

現在該琢磨的不是「行情會不會來」,而是「行情來的時候你在哪」:

是提前做好功課、選好標的布局,還是等到幣種翻倍後才追漲入場?

是成爲抓住機會翻身的人,還是行情結束後拍着大腿後悔「當初怎麼沒敢買」?

加密市場的機會從不等人,尤其這種可能改寫短期財富節奏的窗口期。2025年這兩個月,或許就是普通人能抓住的、離「高收益」最近的一次機會——要麼提前準備接住浪潮,要麼只能等下一個週期再盼時機。

關注我,後續一起拆解潛力標的,爭取不錯過這波可能到來的山寨幣行情。

- 讚賞

- 1

- 1

- 轉發

- 分享

GateUser-0f1e3f5c :

:

仔細觀察🔍明明爆倉的人那麼多,爲什麼還有人扎堆玩合約?

幣圈裏的合約,早被說爛了是“帶刺的糖”——明知道無數人栽在裏面,本金虧光、甚至倒欠平台錢,可照樣有人前赴後繼往裏衝。這東西到底有什麼魔力?

說到底,核心就一個:太勾人。

合約最抓人的點,就是“以小博大”的槓杆。手裏攥着幾千塊保證金,選個幾十倍槓杆,瞬間就能撬動幾十萬的盤口。行情要是順着方向走,帳戶數字能幾分鍾內跳着漲,那種“躺着就能賺快錢”的錯覺,比任何誘惑都管用。誰沒幻想過“賭對一次,少奮鬥幾年”?這種暴富預期,早把“爆倉”的風險拋到腦後了。

再者,合約的“靈活性”太對賭徒胃口。股票跌了只能幹等反彈,合約卻能“做空”——行情越跌越賺錢,哪怕市場一片綠,也有人覺得是“薅羊毛的機會”。加上幣圈本身消息亂、波動大,一會兒傳利好拉漲,一會兒出利空砸盤,總有人覺得“我能猜中方向”,抱着“賭一把就走”的心態進場,最後卻被市場的隨機性狠狠打臉。

更難防的是“從衆心理”。刷到別人曬合約盈利截圖:“昨晚賺了半年工資”“三天本金翻五倍”,再配上幾句“穩賺技巧”,誰能不動心?總盯着那些少數的“贏家”,覺得“別人能行,我肯定也可以”,卻自動忽略了背後90%爆倉的人連吐槽的力氣都沒有。這種“只看賊吃肉,不看賊挨打”的僥幸,最容易把人拖進坑。

但合約的“坑”,遠比想象中深。高槓杆是雙刃劍,漲的時候有多爽,跌的時候就有多慘——一個小幅反向波動,保證金瞬間虧完,連補

查看原文幣圈裏的合約,早被說爛了是“帶刺的糖”——明知道無數人栽在裏面,本金虧光、甚至倒欠平台錢,可照樣有人前赴後繼往裏衝。這東西到底有什麼魔力?

說到底,核心就一個:太勾人。

合約最抓人的點,就是“以小博大”的槓杆。手裏攥着幾千塊保證金,選個幾十倍槓杆,瞬間就能撬動幾十萬的盤口。行情要是順着方向走,帳戶數字能幾分鍾內跳着漲,那種“躺着就能賺快錢”的錯覺,比任何誘惑都管用。誰沒幻想過“賭對一次,少奮鬥幾年”?這種暴富預期,早把“爆倉”的風險拋到腦後了。

再者,合約的“靈活性”太對賭徒胃口。股票跌了只能幹等反彈,合約卻能“做空”——行情越跌越賺錢,哪怕市場一片綠,也有人覺得是“薅羊毛的機會”。加上幣圈本身消息亂、波動大,一會兒傳利好拉漲,一會兒出利空砸盤,總有人覺得“我能猜中方向”,抱着“賭一把就走”的心態進場,最後卻被市場的隨機性狠狠打臉。

更難防的是“從衆心理”。刷到別人曬合約盈利截圖:“昨晚賺了半年工資”“三天本金翻五倍”,再配上幾句“穩賺技巧”,誰能不動心?總盯着那些少數的“贏家”,覺得“別人能行,我肯定也可以”,卻自動忽略了背後90%爆倉的人連吐槽的力氣都沒有。這種“只看賊吃肉,不看賊挨打”的僥幸,最容易把人拖進坑。

但合約的“坑”,遠比想象中深。高槓杆是雙刃劍,漲的時候有多爽,跌的時候就有多慘——一個小幅反向波動,保證金瞬間虧完,連補

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享