DeFi 可能轉向 CeFi:揭露代幣回購熱潮的真相

當Uniswap管理團隊於11月10日提交「UNIfication」提案時,內容更像是企業改革,而非單純協議升級。

此方案將啟動尚未激活的協議費用,透過嶄新的鏈上金庫機制管理,並用所得資金回購及銷毀UNI代幣。這種做法高度類似傳統金融的股份回購計畫。

隔天,Lido也推出了類似機制。其DAO建議導入自動化回購系統,將超額質押收益用於回購治理代幣LDO,前提是Ethereum價格超過3,000美元且年化收益逾4,000萬美元。

此策略刻意逆周期運作——牛市時積極回購,市場收緊則保持保守。

這些舉措代表去中心化金融領域正迎來重大變革。

經歷多年表情包代幣及激勵型流動性活動主導後,主流DeFi協議現正重新聚焦於收入、費用捕捉及資本效率等核心市場基本面。

然而,這一變革也迫使產業面對控制權、可持續性,以及去中心化是否被企業邏輯取代等重要挑戰。

DeFi的新財務邏輯

2024年大部分時間,DeFi的成長主要仰賴文化勢能、激勵方案及流動性挖礦。近期費用重啟和回購機制引入,呈現代幣價值與業務績效更緊密連結的新趨勢。

以Uniswap為例,最多1億UNI的回購計畫,將其定位由純治理資產轉向兼具協議經濟權利之工具,儘管並不享有股票法律保障或現金流權利。

這些計畫規模龐大。MegaETH Labs研究員「BREAD」估算,以現行費用水準,Uniswap每月具備約3,800萬美元的回購能力。

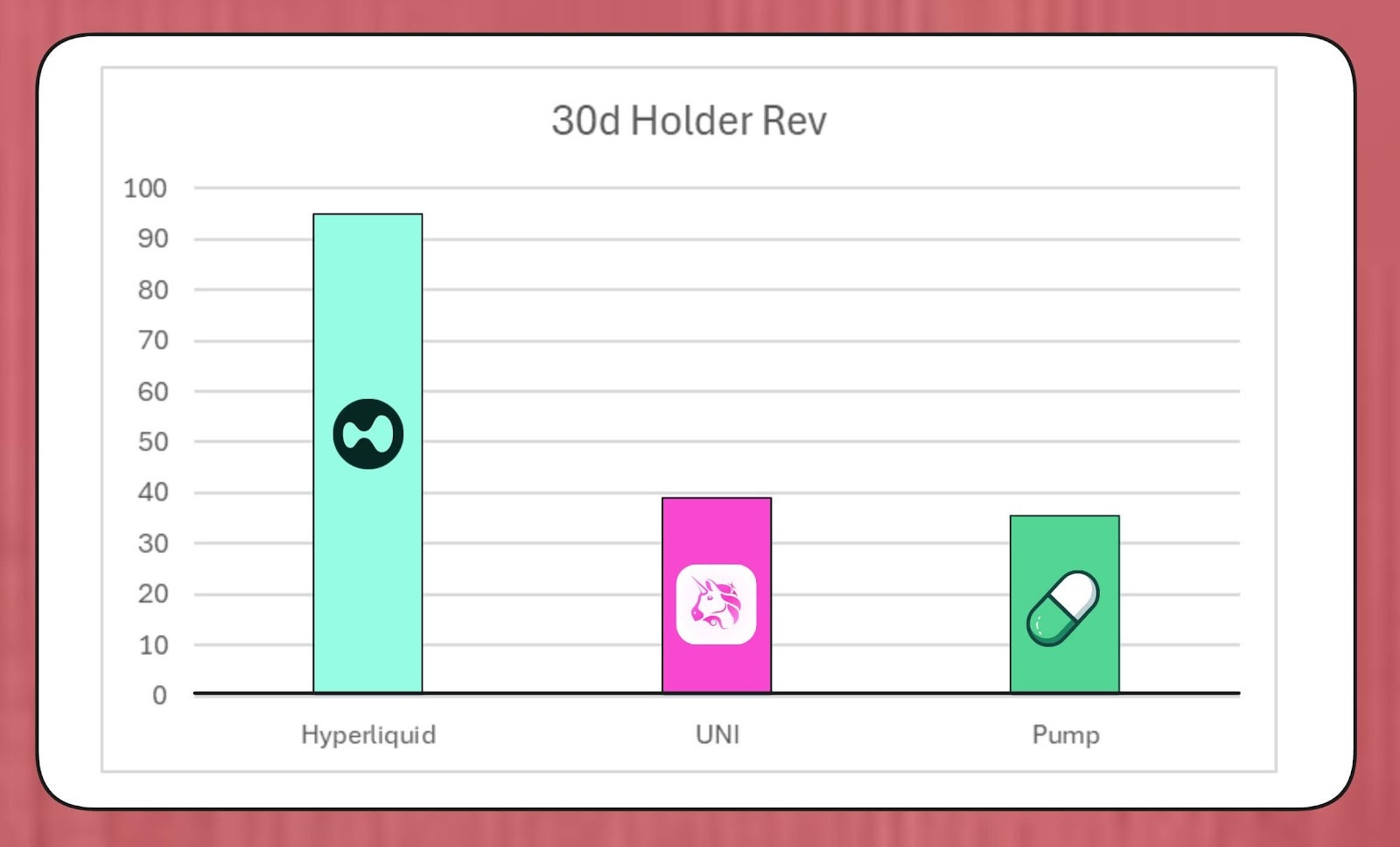

此數額超越Pump.fun的回購速度,略低於Hyperliquid預估的9,500萬美元。

Hyperliquid、Uniswap及Pump.fun回購代幣對比(來源:Bread)

Lido模型每年可支持約1,000萬美元回購,所獲LDO與wstETH組成交易對後投入流動性池,強化交易深度。

其他類似舉措亦持續加速。Jupiter將50%營運收入用於JUP回購。dYdX將四分之一的網路費用投入回購及驗證者激勵。Aave也計劃每年最多投入5,000萬美元,由金庫驅動進行回購。

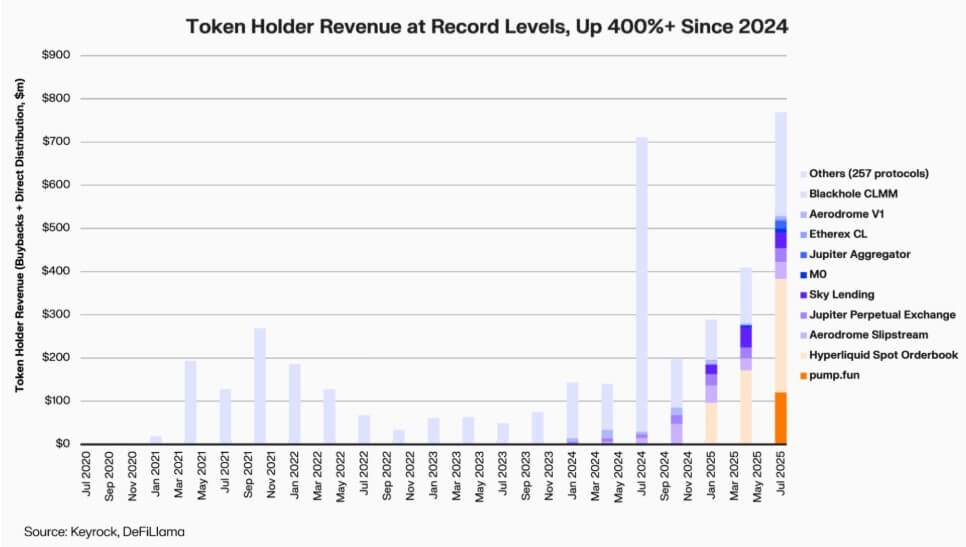

根據Keyrock數據,與收入掛鉤的代幣持有者分紅自2024年以來成長超過五倍。僅七月,協議回購及激勵支出總額即高達8億美元。

DeFi協議持有者收入(來源:Keyrock)

目前,主流協議約64%收入回流至代幣持有者,與過往強調再投資的階段形成鮮明對比。

此趨勢顯示,稀缺性與持續性收入正逐漸成為DeFi價值敘事的核心。

代幣經濟機構化趨勢

回購熱潮反映DeFi正逐步與機構金融接軌。

DeFi協議採用市銷率、收益門檻、淨分配率等常見指標,方便投資人以類似成長型企業方式評價其價值。

此趨同賦予基金經理統一分析架構,同時也引入紀律與資訊揭露的要求,而這並非DeFi設計初衷。

值得注意的是,根據Keyrock分析,許多回購計畫高度依賴現有金庫儲備,而非穩定現金流。

此做法短期內有助價格支撐,但也引發對長期可持續性的疑慮,尤其在費用收入具周期性且常與代幣價格上漲相關的市場環境下。

此外,Blockworks分析師Marc Ajoon認為,非系統性回購對市場影響有限,且代幣價格下跌時協議可能面臨未實現損失。

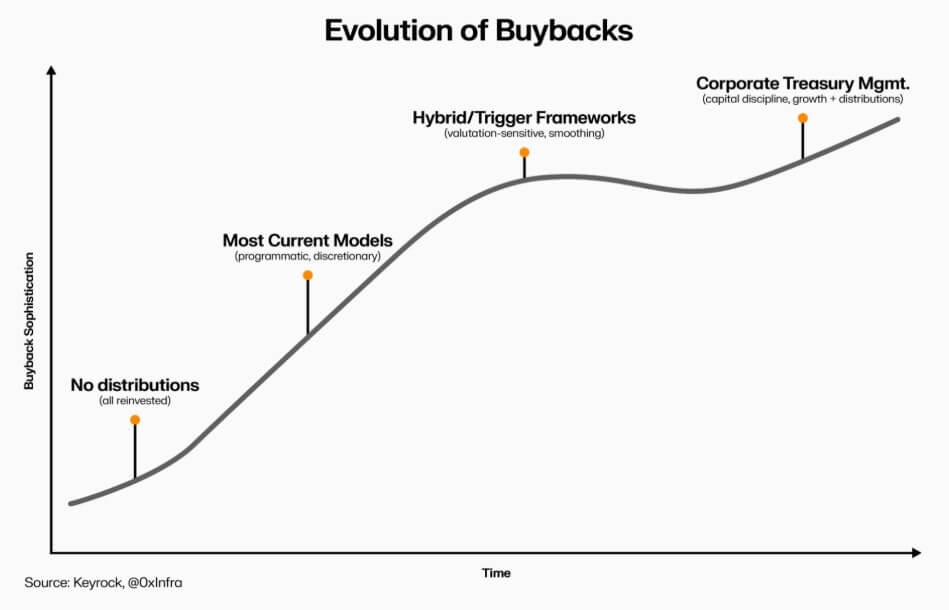

因此,Ajoon主張部署數據驅動的自動化系統:估值低時投入資金,成長指標疲弱時再投資,確保回購反映真實營運績效,而非受投機壓力驅動。

他表示:

「現有回購並非萬靈丹……受『回購敘事』影響,相關措施常被盲目優先於其他可能帶來更高回報的路徑。」

Arca首席投資官Jeff Dorman則持更全面觀點。

他指出,企業回購可減少流通股份,但代幣存在於網路,其供應無法藉傳統重組或併購抵消。

因此,銷毀代幣有助協議達到完全分散式系統,而持有代幣則保留未來發行彈性以因應需求或成長策略。這種雙重屬性讓資本分配決策在代幣市場比股票市場更為關鍵。

新風險浮現

雖然回購財務邏輯明確,但其治理影響更為深遠。

以Uniswap的UNIfication提案為例,將營運控制權自社群基金會轉交Uniswap Labs私營實體。此集中趨勢引發分析師警覺,擔憂重現去中心化治理原本欲避免的階層結構。

對此,DeFi研究員Ignas指出:

「加密去中心化的原始願景正面臨危機。」

Ignas強調,這些現象近年逐步浮現,表現在DeFi協議遭遇安全事件時,常由核心團隊以緊急停機或加速決策因應。

他認為,權力集中即使基於經濟考量,也損及透明度及用戶參與。

不過支持者認為,此整合屬於功能性選擇,而非意識形態抉擇。

A16z首席技術官Eddy Lazzarin稱UNIfication為「閉環」模式,即去中心化基礎設施收入直接分配給代幣持有者。

他補充,DAO仍保有發行新代幣以支持未來開發的權力,實現彈性與財政紀律平衡。

分散治理與高效執行間的張力並非新事,其財務影響日益凸顯。

主流協議如今管理數億美元級金庫,策略決策牽動整個流動性生態。隨DeFi經濟體系成熟,治理爭論正逐步從理念層面轉向資產負債表的具體影響。

DeFi的成熟考驗

加速推進的代幣回購熱潮凸顯去中心化金融正邁向更結構化、指標驅動的產業。現金流透明度、績效問責及投資人利益一致,逐漸取代過去的自由試驗。

同時也帶來新風險:治理可能朝集中化傾斜,監管機構可能將回購視為實質分紅,團隊也可能將重心自創新轉向財務工程。

此轉型能否長久,關鍵在於執行。程式化模型可藉鏈上自動化強化透明度、維護去中心化;非系統性回購雖推動更快,卻可能傷及公信力與法遵。

DeFi代幣回購演進(來源:Keyrock)

同時,將回購與可量化、可驗證的網路指標連結的混合系統或許可作折衷,但目前尚未在市場中獲充分驗證。

可以肯定,DeFi對傳統金融的借鑒已超越簡單仿效。該領域融合金庫管理、資本分配與資產負債表審慎等企業規範,並保留開源基礎。

代幣回購正是此融合的縮影——它結合市場行為與經濟邏輯,讓協議轉型為自籌資金、以收入導向、對社群負責的組織,其衡量標準不再只有理念,而是實際執行力。

免責聲明:

- 本文轉載自[CryptoSlate],所有版權歸原作者[Oluwapelumi Adejumo]所有。如有異議,請聯繫Gate Learn團隊處理。

- 免責聲明:本文內容僅代表作者個人意見,非任何投資建議。

- 本文其他語言翻譯由Gate Learn團隊完成,除非另有說明,禁止轉載、分發或抄襲譯文。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)