Kaito 正在削弱使用者的注意力

我最近讀到赫伯特・西蒙(Herbert Simon)的一句名言:「資訊豐富導致注意力匱乏。」

這是1971年的老話,如今聽來卻更貼切。

在@ KaitoAI模式下,注意力已經被賦予了貨幣的性質,內容價值被量化並轉換為 Yaps,也就是「心智份額」。

不過,這種承諾背後其實藏有悖論:我們越是努力聚焦與變現注意力,注意力反而更容易被消耗殆盡——注意力正不斷自我消耗。

1/背景

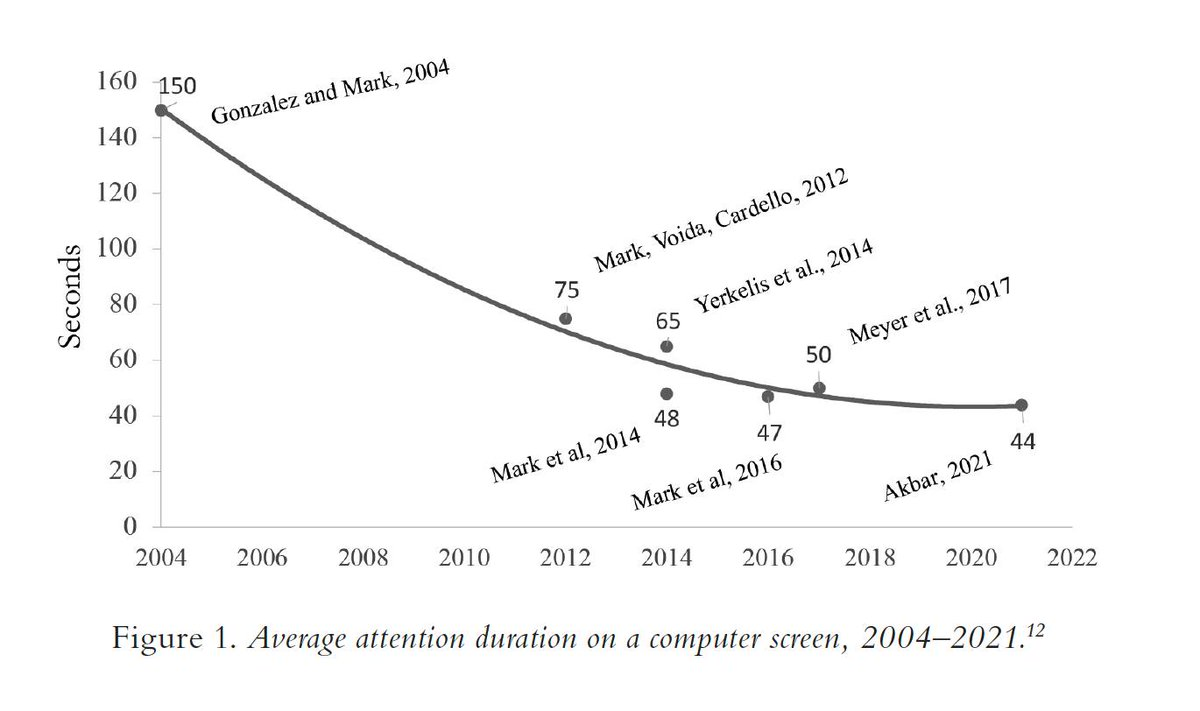

最新研究顯示,現代人在螢幕前的平均注意力時間只剩大約50秒,而2000年代初還能維持2分鐘。

每次被打斷後,人們平均需要花費約23分鐘才能重新進入深度專注。

數據顯示,資訊越多、訊號堆積得越多,爭奪注意力的同時也在大量消耗它。

心理學上稱這現象為「定向注意力疲勞」(Directed Attention Fatigue,DAF),意即大腦為了維持專注、持續過濾干擾時所產生的精力枯竭。

2/注意力的心理學

關於注意力,心理學領域有不少研究和悖論。

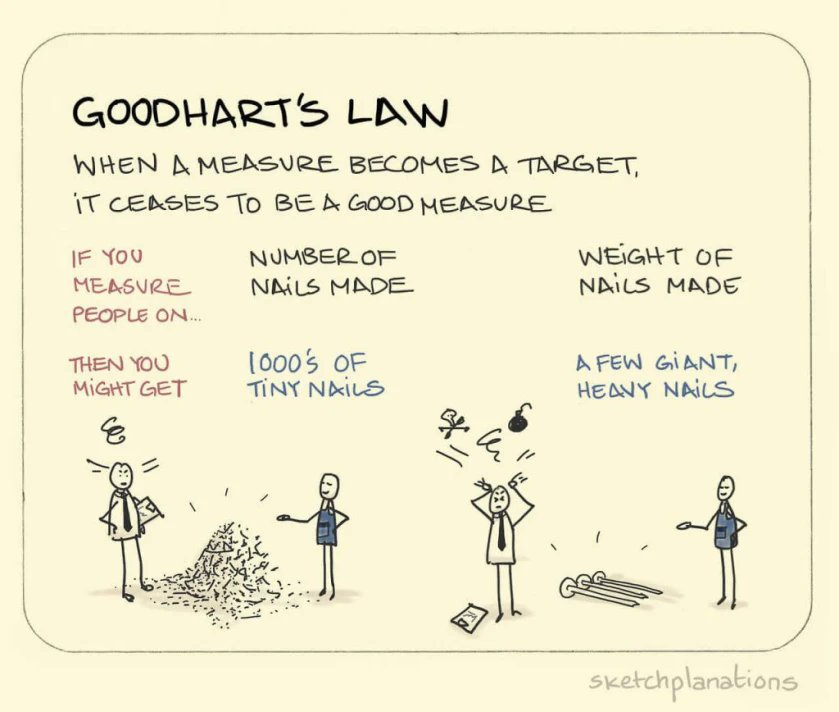

查爾斯・古德哈特(Charles Goodhart)曾說:「一旦某個衡量標準被視為目標,它本身就失去了作為衡量的意義。」

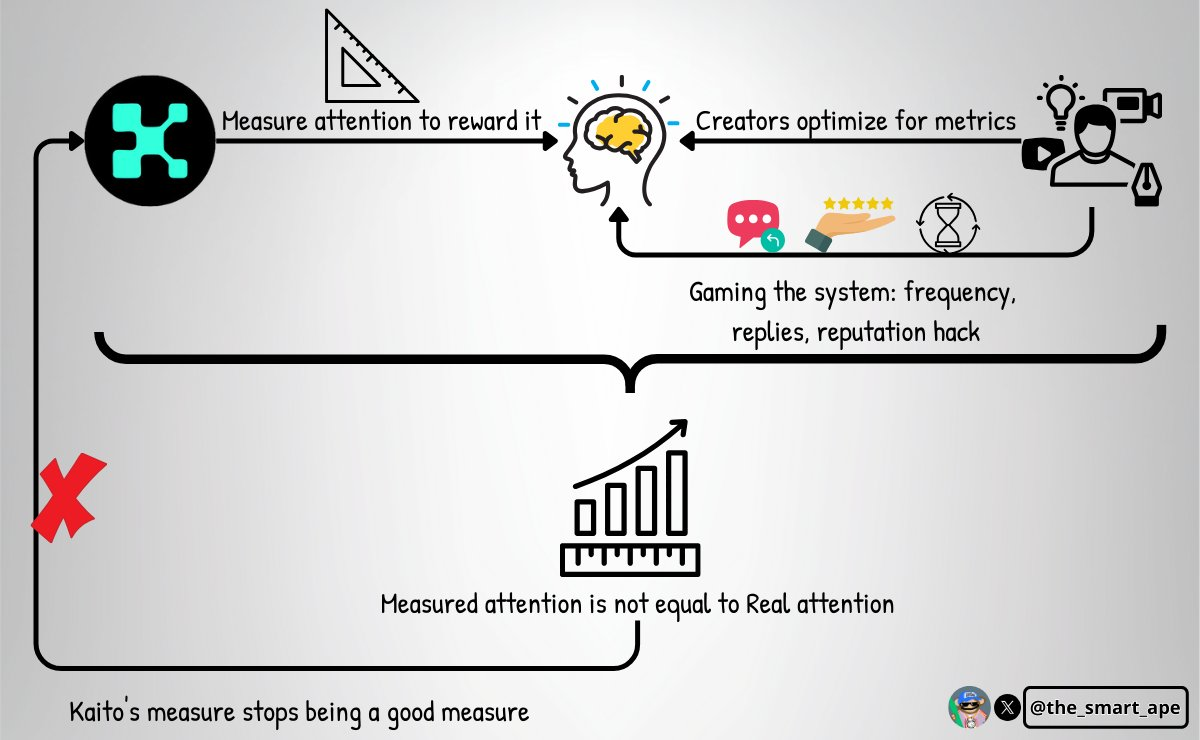

Kaito 致力於量化注意力並給予獎勵,但一旦注意力淪為追逐目標,其量化本身就不再具意義。

同時,許多研究證實,當外部獎勵取代了內在動機,創造力與真實參與度會降低。在 Kaito 機制下,獎勵也在某種程度上影響內容的真實性。

Kaito 的獨特之處在於它的激勵系統高度容易令人上癮,就像一場博弈機制。

這不斷吸引創作者參與,也同時造成疲憊與依賴,長期下來反而削弱社群的整體注意力。

3/Kaito 的承諾

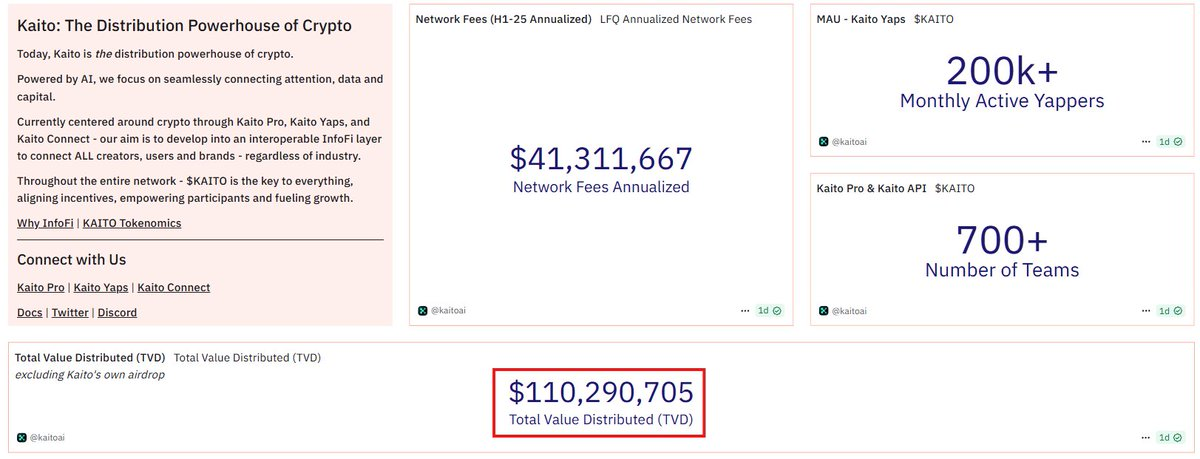

Kaito 讓創作者「上癮」並不令人意外,它透過遊戲化機制大量發送獎勵。迄今已向超過20萬個錢包發放了1億1000萬美元(不含 Airdrop)。

有些活動甚至讓單一創作者獲得超過20萬美元回報。

然而如此規模的激勵,也在扼殺注意力。高額獎勵促使創作者優化發文頻率、回覆策略和互動形式,卻不再專注於內容本身。

再加上 X 平台單篇貼文平均壽命僅約80分鐘,之後互動量大幅下滑,導致創作者被迫高頻發文。有些人為了搶占心智份額,單月內光是某個項目就能發文超過200次。

最終受眾遭受大量重複內容「轟炸」,逐漸麻木、失去興趣,即使資訊本身原本有價值。

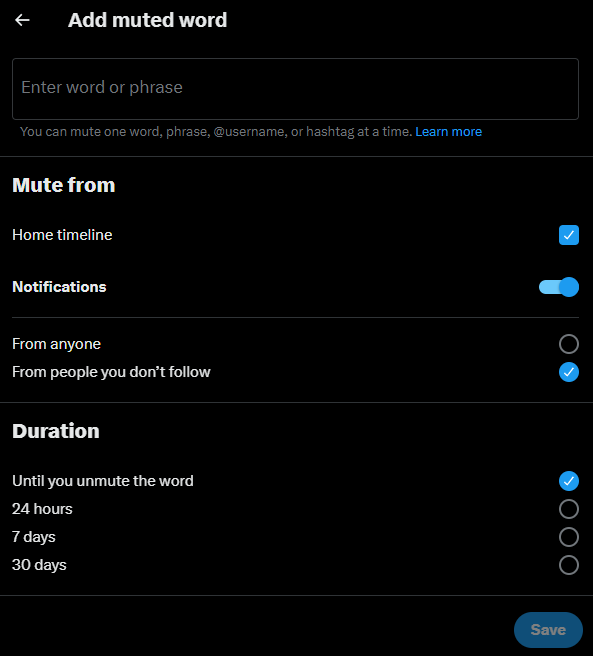

許多人在 Kaito 活動期間選擇將相關項目名稱設為靜音,以保持資訊流清新乾淨。

4/注意力的消耗

Kaito 排行榜無法改善這個問題,我自身感受十分深刻。

當你名列榜首時,總會想維持位置,於是不自覺進入極度疲憊的運作節奏,只為保住排名。這純粹是一種心理驅動:腦海常常幻想獎勵歸屬自己的場景。

這種感覺真的很像在賭場裡,你永遠無法預測能拿到多少。有時系統很慷慨、有時又極度吝嗇,但總是讓人欲罷不能。

這激發了 Crypto Twitter(CT)社群的熱情,同時也帶來失落與挫敗。明確的是,幾乎所有人都全力投入,我自己也是!

大家紛紛制定策略、打造支持網絡、優化互動方式。不再真正關注內容本身,而是表演「注意力」來爭取勝利。

但我明白這一切都需要付出代價——內容逐漸同質、重複,原創價值早已消失殆盡。

5/Kaito 早已洞悉此事

Kaito 其實非常清楚這一現象,平台的調整和更新也反映了這層意識。

但我認為,平台仍可進一步減緩「注意力消耗」現象(如果尚未做到):

- 納入實際閱讀時間,

- 獎勵觀點獨特性,

- 鼓勵多元資訊來源,

- 以延遲發文機制懲罰垃圾內容。

我不確定這些措施是否已執行,但平台也能給予持續吸引深度注意力(2至5分鐘閱讀時間)的內容更高權重。

此外,長篇且結構完整的內容也應獲得額外獎勵,而非僅限於短文、熱門貼文。

關鍵問題不在於數量化,而在於如何長期守護注意力——這才是真正的挑戰,雖然執行起來極為困難。

結語

Kaito 和「注意力變現」敘事,當下正值最高峰。

但明顯地也出現了疲態。沒有任何敘事能在這個生態中長久存在,這波潮流終將褪去,如同注意力本身轉瞬即逝。

Kaito 最大的挑戰,就是延長注意力的「生命週期」,這也是他們持續迭代與探索的目標。

但就像化石燃料一樣,我們已懂得將稀缺資源變現,卻冒著消耗速度遠高於補充速度的風險。

我本人聲明,也在 Kaito 參與這場注意力的遊戲。即使只挑選幾個自己看好、喜愛的項目,這個遊戲本身對我仍具意義。

我會關注自己在排行榜上的名次、每天的 Yaps、內容對心智份額的影響等等,因此我有資格發表看法。

這場遊戲對創作者既是心理挑戰,也充滿回報。但最終,我始終相信,持續創造價值遠比那些持續變動的「指標」更加重要。

免責聲明:

- 本文轉載自 the_smart_ape。版權為 the_smart_ape 所有。如有任何異議,請與 Gate Learn 團隊 聯繫處理。

- 免責聲明:本文僅為作者個人觀點,不構成任何投資建議。

- 本譯文由 Gate Learn 團隊完成,除特別聲明外,嚴禁轉載、分發或抄襲本譯稿。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)