L’attention finit par tuer l’attention

Récemment, j’ai découvert une citation d’Herbert Simon : « Une richesse d’informations engendre une pauvreté d’attention. »

Cette pensée, formulée en 1971, n’a fait que se confirmer au fil des années.

Grâce à l’approche @ KaitoAI, l’attention s’est métamorphosée en monnaie : la valeur des contenus se mesure et se convertit en Yaps, en capital d’esprit.

Cependant, derrière ce modèle, subsiste un paradoxe : en focalisant et en monétisant l’attention, nous risquons l’épuisement. L’attention en vient à s’auto-détruire.

1/ Contexte

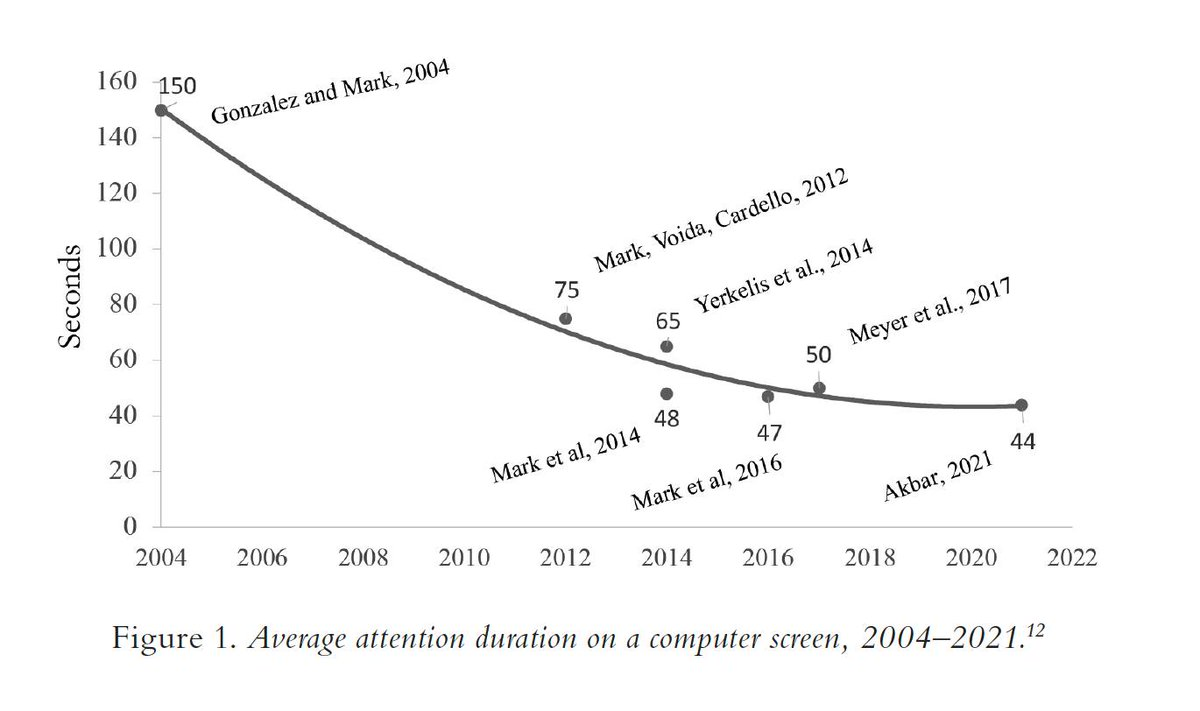

Les études les plus récentes révèlent que la durée moyenne de concentration devant l’écran est aujourd’hui d’environ 50 secondes, contre 2 minutes au début des années 2000.

Chaque interruption coûte ainsi près de 23 minutes pour retrouver une pleine immersion.

Ces données illustrent que toute multiplication de signaux et d’informations pour capter l’attention finit par la diluer.

Les psychologues parlent dans ce cas de « fatigue attentionnelle dirigée » (Directed Attention Fatigue, DAF) : il s’agit d’un épuisement provoqué par le filtrage permanent des distractions pour rester concentré.

2/ La psychologie de l’attention

La psychologie fourmille d’études et de paradoxes autour de l’attention.

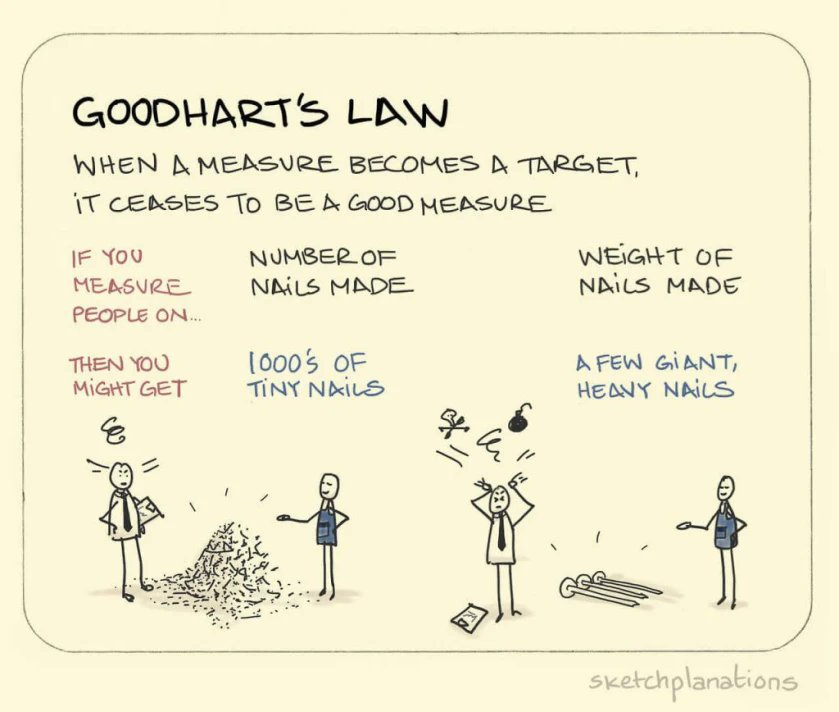

Charles Goodhart a affirmé : « Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. »

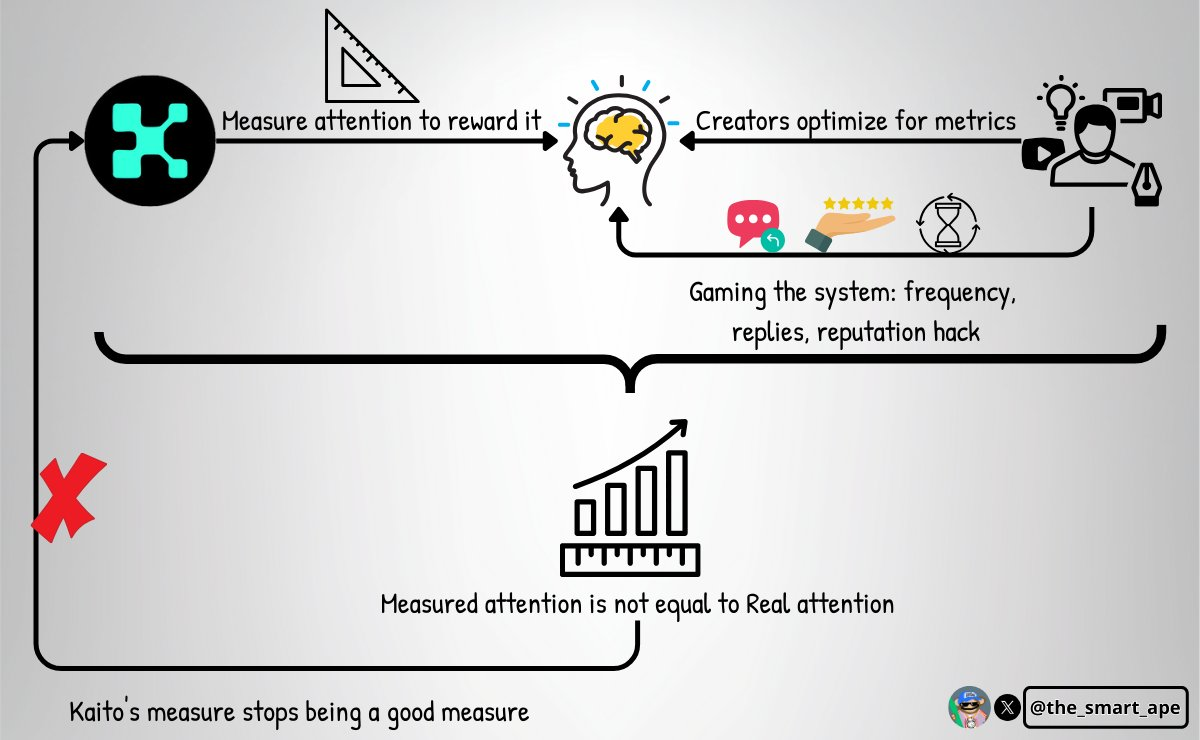

Kaito vise à quantifier l’attention pour la récompenser. Mais dès que l’attention devient l’objectif principal, sa mesure perd tout son sens.

De plus, une abondance d’études démontre que la substitution des motivations intrinsèques par des récompenses extrinsèques nuit à la créativité et à l’engagement authentique. Dans l’univers Kaito, la logique de la récompense diminue clairement l’authenticité.

La singularité de Kaito réside dans la forte dépendance générée par son dispositif de récompense, comparable à un jeu de casino.

Ce mécanisme incite les créateurs à rester actifs, mais il favorise aussi la fatigue et l’addiction, ce qui érode l’attention collective.

3/ La promesse de Kaito

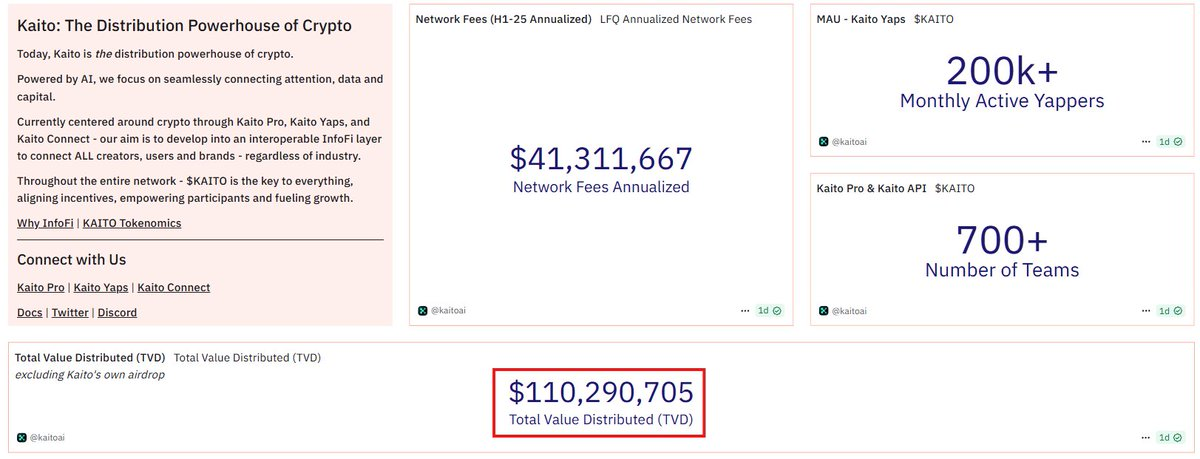

Sans surprise, Kaito séduit les créateurs : il propose des récompenses substantielles via un système gamifié. Au total, plus de 110 000 000 $ (hors airdrop interne) ont été distribués sur plus de 200 000 portefeuilles.

Certaines campagnes ont permis à des créateurs de percevoir plus de 200 000 $ individuellement.

C’est précisément la profusion d’incitations qui mine l’attention. Devant autant de récompenses, les créateurs privilégient l’optimisation de la fréquence de publication, le raffinement des réponses et des tactiques d’engagement, au détriment de la profondeur des contenus.

S’ajoute à cela la durée de vie très courte d’un post sur X : environ 80 minutes avant une chute brutale de l’engagement. Cette contrainte incite à publier très rapidement. Certains créateurs publient plus de 200 contenus en un mois sur un seul projet pour maximiser leur part d’attention.

Résultat : le public subit une avalanche de contenus similaires, finit par s’y désensibiliser et perd tout intérêt, y compris si l’information est utile.

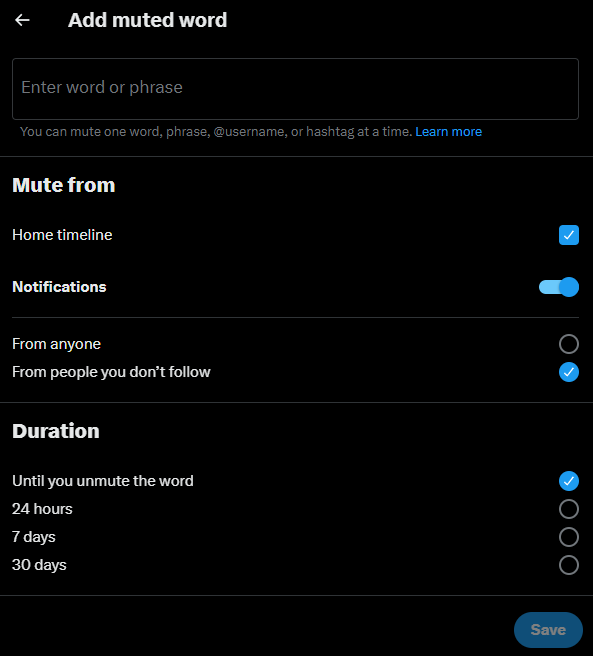

De nombreuses personnes choisissent d’ailleurs de masquer les noms de projets lors des campagnes Kaito pour préserver la qualité de leurs fils d’actualité.

4/ L’attention qui s’auto-détruit

Les classements de Kaito n’améliorent rien : j’en ai personnellement fait l’expérience.

À la première place, on ressent la pression de s’y maintenir, ce qui impose un rythme épuisant. C’est un ressort psychologique : on se projette déjà dans la réception des futures récompenses.

L’univers Kaito procure réellement les sensations du jeu : les récompenses sont imprévisibles, parfois généreuses, parfois décevantes, mais toujours sources d’addiction.

Ce système suscite l’enthousiasme dans la communauté CT, mais il génère aussi frustration et déception. Une chose est certaine : la quasi-totalité des participants prend le jeu très au sérieux. Moi y compris !

On construit alors des stratégies de jeu, des réseaux d’entraide, des méthodes d’engagement… Ce n’est plus l’attention authentique qui prime, mais la performance pour gagner.

Je participe moi-même à ce jeu : je fais partie intégrante du système 😉

Mais je sais que cela a un coût pour le lectorat : la profusion de contenus identiques élimine l’originalité.

5/ Kaito en est conscient

Kaito a parfaitement identifié ce problème, comme en témoignent ses dernières mises à jour.

Je pense néanmoins que d’autres actions pourraient atténuer le phénomène de “lassitude attentionnelle” (si elles ne sont pas déjà en place) :

- intégrer le temps de lecture réel,

- récompenser l’originalité des arguments,

- valoriser la diversité des sources citées,

- sanctionner le spam par l’instauration de délais de publication.

Je l’ignore, mais il serait judicieux de favoriser les contenus qui mobilisent une attention profonde (de 2 à 5 minutes de lecture).

Il conviendrait aussi de promouvoir les formats longs et synthétiques, pas uniquement les contenus viraux.

Le véritable enjeu n’est pas la mesure, mais la préservation durable de l’attention, ce qui demeure extrêmement complexe, voire inaccessible.

Conclusion

Aujourd’hui, Kaito et tout le modèle de monétisation de l’attention ont atteint leur sommet.

Mais des signes évidents d’essoufflement se font déjà sentir. Rien n’est éternel dans cet univers : il est certain que cette tendance finira par s’estomper. Comme l’attention, elle reste fugace.

Le défi majeur de Kaito est de prolonger le plus longtemps possible cette dynamique, ce qu’il tente au travers de ses mises à jour et de son évolution.

À l’instar des énergies fossiles, nous avons appris à monétiser une ressource rare, mais nous courons le risque de la consommer plus vite que ce qu’elle peut se régénérer.

Pour être parfaitement transparent, je participe aussi à ce jeu de l’attention sur Kaito. Même en ne sélectionnant que quelques projets qui m’inspirent et m’intéressent, la dynamique m’importe.

Je consulte mon classement, surveille mes Yaps quotidiens, analyse l’impact de mes publications sur mon capital d’esprit, etc. J’ai donc toute légitimité pour en parler.

C’est un défi psychologique intense mais gratifiant pour les créateurs. En fin de compte, je m’efforce de garder du recul sur mes scores Kaito, pour ne jamais oublier que la vraie valeur réside dans la qualité des apports, indépendamment des métriques.

Avertissement :

- Cet article est repris de [the_smart_ape]. Tous les droits sont réservés à l’auteur d’origine [the_smart_ape]. Pour toute objection, vous pouvez contacter l’équipe Gate Learn qui s’engage à intervenir rapidement.

- Limite de responsabilité : Les opinions et analyses présentées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement.

- Les traductions dans d’autres langues sont effectuées par l’équipe Gate Learn. Sauf mention contraire, toute reproduction, distribution ou plagiat des articles traduits est strictement interdite.

Articles Connexes

Qu'est-ce que Solscan et comment l'utiliser ? (Mise à jour 2025)

Qu'est-ce que Tronscan et comment pouvez-vous l'utiliser en 2025?

Qu'est-ce que Coti ? Tout ce qu'il faut savoir sur l'ICOT

Qu'est-ce que l'USDC ?

Explication détaillée des preuves à zéro connaissance (ZKP)